ペルシャ絨毯とはペルシャ地域で作られた絨毯の総称です。独特な方法で織られたこの世に二つとない模様が魅力です。

この記事では、ペルシャ絨毯の基礎知識からコーディネートやお手入れ方法まで、これ一つで役に立つ情報をお届けします。

ペルシャ絨毯の基礎知識|産地や歴史

ペルシャ絨毯の産地

ここでは、イランにおけるペルシャ絨毯の主要産地についてまとめました。

イスファハーン(イスファハン)[Isfahan, Esfahan]

イラン中央部、ザーグロス山脈の東麓に一するイスファハーンは、古い伝統を誇る都市で、その歴史は紀元前6世紀にさかのぼります。11世紀、大セルジューク朝の首都となり、16世紀末にサファヴィー朝ペルシャのシャー・アッバース一斉がこの街に都を遷すにおよんで、イスファハーンはイスラム世界でもっとも美しい街といわれるようになりました。この当時作られた華麗なモスクや建造物が、いまも街のいたるところに見受けられます。かつて宮廷専用の絨毯工房もこの一角にあったといわれ、絨毯づくりの技術の高さとその誇りが、今日にまで受け継がれています。

- メダリオン・コーナー・デザイン(ヘクマトネジャド) Medallion-corner design

- ピクトリアル・デザイン(タスヴィーリー) Pictorial design

カシャーン(カーシャーン)[Kashan]

中央ペルシャの都市カシャーンは、古くからの工芸の街として知られ、タイルや陶器、絹織物がつくられていました。 サファヴィー朝当時につくられた教に伝わる名品絨毯も数多く、おおいに評価され、「カシャーンからやってきた人」という言葉が絶大な賛辞に値するという事からもうかがえます。しかし、現代のカシャーン絨毯は良品には属するものの、他の産地のような発展は見せず、伝統的な色使いと構図のものが、ただ作り続けられている感があります。デザインとしては、菱形メダリオンの伝統的なラチャク・トランジや全面アラベスクのアフシャーンなどが中心です。

- メダリオン・コーナー・デザイン Medallion-corner design

クム(コム)[Qum]

その昔ゾロアスター教の聖地であったクムは、イスラム勢力が蔓延した9世紀、十二イマーム派第8代イマーム・レザーの妹ファーティマが祀られることによってシーア派モスリムの重要な聖地となりました。この敬虔なイスラム教徒の街で絨毯づくりが始まったのは、1930年頃のことです。1960年代に入り、部分的に絹を使った絨毯が表れ、やがてオールシルクの製品が作られるようになって、クムの人気はヨーロッパでも急上昇しました。新興の産地であるため、そのデザインも斬新なものがあり、意欲的な工房が多く、シルクの風合いを生かした華麗な絨毯が数多く作られています。

- ストライプ・デザイン(モハッラマート) Stripe design

- パネル・デザイン(ヘシュティー) Panel design

- メダリオン・デザイン(ヌーリー工房) Medallion design

ケルマン ケルマーン[Kerman]

南ペルシャの高原都市ケルマンは、3世紀サーサーン朝の創始者アルダシール一世によって建設され、サファビー朝当時、王室工房も設けられていたというペルシャ絨毯の伝統的産地のひとつです。ショールの産地でもあったケルマンは19世紀その衰退を期に絨毯産業への転換がなされ、本格的な絨毯生産が始まります。ケルマンのデザインは大きく2つの様式に分けることが出来ます。ひとつは伝統殻で、主に花柄を描出したメダリオン文などのペルシャ・デザイン、もうひとつはアメリカンとよばれる無地フィールドに花文メダリオンを配したアメリカ市場向けのデザインです。

- メダリオン・コーナー・プレーン・デザイン Medallion-corner plain design

ザンジャーン[Zanjan]

ザンジャーンは、テヘランとタブリーズのちょうど中間に位置するザンジャーン州の州都です。このあたり一体はクルド人の街が多く、ナイフの名産地として知られてきましたが、近年はシルク絨毯の産地として有名です。昔はハマダーン北部のハムセ地区でつくられた絨毯の集積地で、現在はシルク絨毯の人気が高いクムのコピー産地のひとつとして名が通るようになりました。マラーゲに比べて比較的緻密な織のものも見られ、クムの中級品として取り扱われることもあります。

- ゴンバド・デザイン Gonbad design

ナイン[Nain]

イラン中央部に位置する小さなオアシス都市ナインは、イスラム初期のモスクや素晴らしいメフラーブ、14世紀のミンバル(説教壇)を有するマスジュデ・ジャーメ(金曜寺院)でも有名な都市です。昔は上質なウールの布の産地として有名でしたが、機械織り製品の氾濫とともにウール産業も衰退し、その工房が絨毯産業へと転換をはかったのが1920年代のことです。やがて、その品質が西欧で高い評価を受けるようになって、ナインは世界に知られる絨毯産地となりました。落ち着いた色調、白い絹でモチーフの輪郭をとって文様を浮かび上がらせる手法などがその特徴となっています。

- ドーム・デザイン(ゴンバディー) Dome design

タブリーズ(ダブリーズ)[Tabriz]

コーカサス山系の南、標高1,360mの高原にタブリーズの街はあります。夏は涼しいけれど、冬は寒く、厚い雪に覆われてしまいます。この地は、いろんな意味でもっともヨーロッパ世界に近かったと言えるでしょう。古くから東西交通の重要な位置にあったため、その歴史はサーサーン朝時代に始まり、3世紀にはアゼルバイジャン、14世紀にはイル・ハーン国の首都ともなりました。19世紀にはイランの商業の中心地として、タブリーズ商品の絨毯産業復興における活躍ぶりは目をみはるものがありました。ヨーロッパ市場を見据えたその絨毯づくりは、幅広いデザイン開発にも繋がりました。

- ヘラーティー・デザイン(リーズ・マーヒー) Herati design

マラーゲ[Maragheh]

イラン北西部、オルーミーイェ湖の東になる古い街マラーゲは、13~14世紀の一時期、モンゴル系のイル・ハン国の首都ともなったところです。マラーゲとは、「獣たちの転げまわる場所」という意味があり、モンゴル人達は馬を養うのに適した草原風景をこよなく愛したと伝えられています。マラーゲでつくられる絨毯は、ほとんどがクムのコピーです。地組織に面を使用するものが多く、折り方はタブリーズなどと同じで、独特のフックの付いた器具を用います。近年、安価に入手できるシルク絨毯として、大きな需要を獲得するようになりました。

- ヴェース・デザイン(ゴルダーニー) Vase design

ペルシャ絨毯の歴史と文化

紀元前5世紀には、すでに高度な技術と意匠でつくられた絨毯が存在していたとされています。したがって手織の絨毯が織り始められたのは、3,000年前とも5,000年前とも言われております。

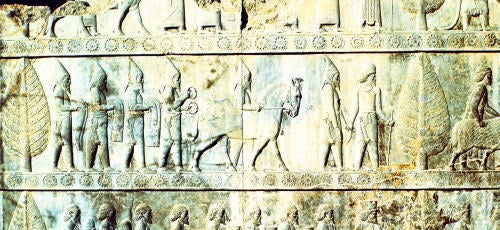

古代ペルシャ帝国

イラン文化の曙は、アーリア人の登場に始まります。紀元前2千年紀、アーリア系のペルシャ人やメディア人などがロシアのステップ地帯から南下し、王国を築きます。やがてペルシャのアケメネス家が強大な勢力をもち、東はインダス川から西はエジプトまでを支配する大帝国を形成しました。そして祭祀用の宮子ペルセポリスのレリーフには、すでに絨毯らしきものを貢ぐ姿も描かれています。最古の絨毯がつくられた頃からすでにかなりの時が経っています。因みにペルセポリスは3代の王により、およそ87年間(紀元前512年頃~前425年頃)かけて建設され、アレキサンダー大王の東征により紀元前330年に炎上します。

シーラーズ/ペルセポリス(タフテ・ジャムシード)。絨毯を献上するレリーフを左側に見ることができます。

そのほかの出土絨毯

その後の絨毯の足跡は、東トルキスタンに残されています。イギリスの考古学者オーレル・スタインが、楼蘭(ローラン)、吐魯番(トゥルファン)で、3~6世紀頃の絨毯断片を発見しています。また、庫車(クチャ)で、5~6世紀頃の絨毯の破片が、ドイツの東洋学者ル・コックによって発掘されています。そしてエジプトのカイロに近いフスタートからは7~9世紀頃のものとされる絨毯破片の数々が出土しています。これからはいずれも乾燥地帯という特殊性の中で腐食を免れて残されたものといえるでしょう。

手織り絨毯の足跡

これら古い出土絨毯のほかにも絨毯の足跡はみられます。それは文学や絵画に残された資料によるものです。アラブの史家タバリー(9~10世紀)が減給している7世紀のクテシフォン宮殿の織物「ホスロー王の春」、10世紀のペルシャの地理書、またそれ以降、中央アジア・西アジアを訪れたアラブや西洋の旅行家の記録などに散見されるさまざまな記述です。絵画のジャンルでいえば、古代遺跡のレリーフ、敦煌の壁画、宋や元の絵画、ペルシャやトルコのミニアチュール(写本の挿画一細密画)などが挙げられます。絵画資料に関しては、ルネサンス期に宗教画、肖像画など描写が正確な切実となることで、傍証資料としての価値がおおいに高まりました。

ペルシア絨毯の黄金期

同じ頃、イランにおいても絨毯づくりは盛んに行われていたと思われますが、著しく発達するのは、アケメネス、サーサーンに続くペルシャ人による大帝国が復興された16世紀のサファヴィー朝からです。シャー・タフマースプやシャー・アッバース一世の時代はペルシャ絨毯の古典期とされており、アナトリアの絨毯とはまた異なった緻密な曲線を扱った文様のペルシャ絨毯の名品が生み出されています。とくにアッバース帝の治世には、イスファハーンに都が遷されて、数多くの絨毯工房が新設され、金糸を使った絹の絨毯(ポロネーズ絨毯)など華麗な絨毯が制作されるようになり、インドのムガル朝やトルコのオスマン朝などに大きな影響を与えました。

ペルシャ絨毯の復興

18世紀、サファヴィー朝はアフガンの侵略に遭い滅びるとともに、絨毯の生産もごく一部を除く途絶えてしまいました。19世紀後半になってタブリーズを中心に絨毯づくりが復興されるまで、約1世紀以上のブランクがありました。この絨毯復興はタブリーズの商品を中心として欧州市場に向けてなされたもので、第一次世界大戦で市場がヨーロッパからアメリカ合衆国に移行したりしましたが、ガージャール朝から20世紀のパフラヴィー朝にも絨毯振興の制作は引き継がれ、世界のペルシャ絨毯の名を不動のものとしました。1979年、イランはイスラム革命により王制に終止符を打ちますが、絨毯産業は国の重要な輸出品目となっています。

ペルシャ絨毯のコーディネート方法、サイズの違い

ここでは、ペルシャ絨毯の設置例をご紹介致します。またサイズの違いを合わせて知っておくことで使用環境にあったコーディネートを考える手助けになります。

ペルシャ絨毯のコーディネート

ダイニングテーブルとペルシャ絨毯

ちょっとだけアンティークな感じのするダイニングセットの下に大きめのペルシャ絨毯を敷くと、お部屋全体の印象がずいぶんと変わります。テーブルクロスもペルシャ絨毯に合わせてみるとGoodです。こういった下敷きとして使用する場合には、シルクのペルシャ絨毯も魅力なのですが、やはり耐久性と汚れに強いウールのペルシャ絨毯を使用したほうが効果的かもしれませんね。

暖炉とペルシャ絨毯

ちょっと薄暗い部屋にペルシャ絨毯を敷くと、こんなにもムーディーな雰囲気に早変わりします。暖炉など、通常ではありませんが、別荘などに敢えて敷いてみるのもGoodかもしれませんね。ちょっと冷たい雰囲気のするフローリングのお部屋に暖かさを入れてみてはいかがでしょうか?

こちらはあまり使用頻度が低いために、シルクでも問題ありませんが、やはりウールのほうが暖かさという意味でも好ましいかもしれません。(使用絨毯:カシャーン)

フローリングとペルシャ絨毯

やはりペルシャ絨毯はフローリングのお部屋に似合います。ナインの絨毯は正当派ごのみのクールさがあり、一見、ちょっと冷たい感じがする配色ですが、インテリアコーディネイトの観点からすると、これ以上、フローリングのお部屋に合う絨毯はないのかもしれません。ヨーロッパでも非常に人気なナインの絨毯です。

和室とペルシャ絨毯

ペルシャ絨毯というと、壁掛けやフローリングに敷くのが一般的と言われていますが、こうして畳の部屋に敷くのも、なかなかお洒落な感じがします。和の空間の中にヨーロッパの影響が入ったアジアを入れてみる。これがなかなかおもしろいですね。使用絨毯はタブリーズです。

ペルシャ絨毯のサイズと名称

標準的なペルシャ絨毯

ペルシア絨毯は、織り機のサイズによって織られる絨毯のサイズがある程度決まってしまいます。そのため、標準的なフォーマットサイズがあり、その呼び名がつけられています。例えば、絨毯の長辺をザル、もしくはザールという単位で表現するもので、ドザル(ドザール)やザロニームなどがあります(ザルはペルシャの単位で約1m強の長さ。ドザルは2ザルの意味。ザロニームは、1ザル-と(オ)-1/2(ニーム)の意味となります)。

現在では、需要のあるサイズを中心に生産するため、サイズのバリエーションが豊富となりましが、関係者にとっては便利な符牒のように今も用いられる呼び名です。

- ポシュティ(ポシュッティ):約50x80cm

- ザロチャラク:約80x125cm

- ザロニム:約100x150cm

- ドザール:約135x200cm

- バルデ:約170x250cm

- ガーリー:約200x300cm

※サイズはあくまで目安の大きさです。商品購入時には必ず商品のサイズをご確認くださいませ。

ランナーサイズのペルシャ絨毯

主に廊下にて使用するランナーのサイズとその名称です。

- ハラク:約40~60x120~200cm

- ケナーレ:約70~100x300~500cm

※サイズはあくまで目安の大きさです。商品購入時には必ず商品のサイズをご確認くださいませ。

その他のサイズのペルシャ絨毯

ペルシャ絨毯のお手入れ方法

手織り絨毯は、素材や組織の特性からみても、本来非常に耐久性のあるもので、大事に使用すれば、子から孫へと受け継がれて然るべきものです。そして時とともに、ますますその風合いの良さが醸し出されてくるといわれいます。絨毯の敵はなんといっても湿気と汚れ。それにウールの絨毯はともかく、シルクの絨毯は絹という素材そのものがデリケートなので取り扱いにはより一層神経を配る必要があります。

お手入れの方法

シルクやウールなど、素材によってお手入れの注意点は異なりますが、まず丁寧に扱うことが最も重要なポイントです。

シルクは水に濡れると絹の風合いが失われたり、色落ちする可能性があります。

また、ウールも湿ったままでは耐久性が低下しますので、水や湿気を避けるようにしてください。特に、シルクはアルカリや薬品、物理的な摩擦に弱い性質があるため注意が必要です。一方、ウールは虫害に弱いという欠点がありますので、特に長期保管時には気をつける必要があります。

日常のお手入れとしては、2~3日に一度、掃除機を使ってゴミやホコリを取り除くのが理想です。

掃除機をかける際には、毛並みに逆らわず、まず縦糸に沿って、次に横糸に沿って行うようにしてください。

また、絨毯の上だけでなく、たまには絨毯の下や裏側にも掃除機をかけて清潔さを保つよう心掛けましょう。

さらに、絨毯の下には滑り止めのパッドを敷くことをおすすめします。これにより、滑りによる危険を防ぐとともに、絨毯の摩耗を軽減する効果も期待できます。

季節の変わり目などで絨毯を収納する際には、丸い棒のようなものを芯にして巻いて保管してください。

特にウール製の絨毯は虫害に注意が必要です。また、絨毯のクリーニングや補修は、絨毯を長持ちさせるための重要な手段です。

これらには手織絨毯専門の技術が求められるため、購入したお店に相談することをおすすめします。

注意したいこと

絨毯のお手入れの際には、まず、直射日光の当たる場所を避けて設置してください。

また、洗う際には熱い湯や大量の水、アルカリ性洗剤の使用を避けるようにしましょう。さらに、重い家具の下に絨毯を敷かないようにし、火の気がある場所や湿気の多い場所での使用も控えてください。

なお、これらのお手入れ方法は産地や絨毯の質、状態によって異なる場合があります。

また、シルクウール混合商品など、素材が異なる場合もありますので、あくまで目安としてお考えいただき、具体的な取り扱いについては商品に合わせた対応を心掛けてください。

ペルシャ絨毯の用語集

ペルシア絨毯の外見を説明する時、それぞれの部位を示す特有の言葉があります。例えば絨毯の中央部分は英語でフィールド、まさにいろんなモチーフがせめぎあう広場、ペルシャ語ではマトン、本文、中身という意味の言葉です。英語でボーダーと呼ばれる部分はペルシャ後で、ハーシイェ、ふち、へりという意味のほかにも、欄外、注釈などの意味もあります。 デザインの用語など併用すれば、言葉でデザインのディーテイルまで表現できてしまいます。

- コーナーまたはスパンドレル(ラチャク)

- ペンダント(サルトランジ)

- メダリオン(トランジ)

- メインボーダーまたはボーダー(ハーシイェ)

- サブボーダーまたはガード

- アウターガード

- インナーガード

- フリンジ(マンゴレ)

- フィールド(マトン)

- エッジ